|

|

|

|

[时间:2025-11-07 10:58:10] [点击:9] [分类:公司新闻]

在农业现代化进程中,大棚膜作为设施农业的核心配套材料,曾因难以降解的特性引发严重的“白色污染”。然而,随着技术革新与政策协同的深度融合,中国大棚膜治理已实现历史性突破——截至2025年,全国农膜回收率稳定在85%以上,部分地区甚至突破95%。这一成就的背后,是“技术+政策”双轮驱动的精准发力,既破解了传统棚膜的生态困局,又为农业绿色转型开辟了新路径。

技术革新:从“被动治理”到“主动升级”

1. 材料革命:可降解膜的规模化应用

传统PE膜因降解周期长达200-300年,长期残留土壤中会阻碍水肥流动、抑制作物生长。为破解这一难题,生物基材料成为技术攻关重点。2025年,PBAT、PLA等生物基材料在大棚膜中的渗透率已突破30%,其成本因沙特NEOM新城生物基农膜工厂的技术合作降至传统膜的1.2倍以内,规模化应用拐点显现。例如,海南哈密瓜种植基地的对比试验显示,使用降解棚膜后,土壤含水量提高5%,哈密瓜糖度提升1.2度,残膜回收率从30%跃升至95%。

2. 智能装备:生产与回收的效率革命

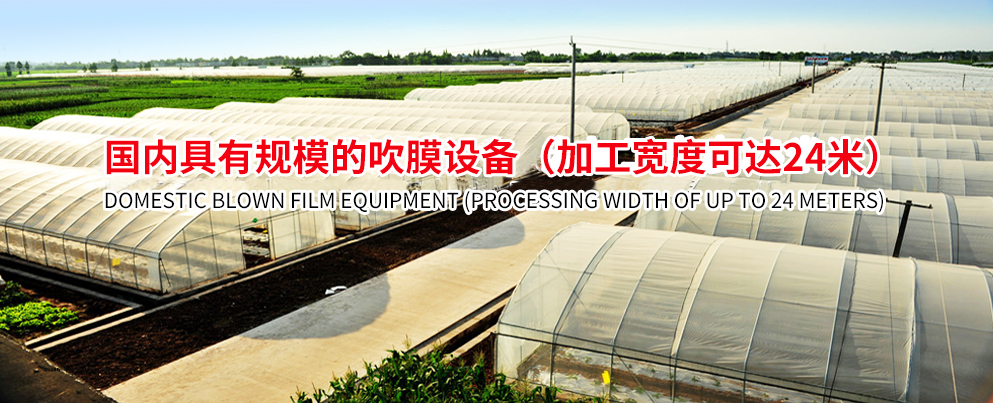

在生产端,企业通过设备升级与技术创新构建智能化生产体系配套中央集中供料系统,将产品废品率控制在行业低位;其五层共挤技术可生产1-26米宽幅EVAPO膜,兼具高透光、强保温、防雾滴等功能,使用寿命达3-5年。在回收端,新疆沙湾建成年处理5000吨的再生颗粒基地,配备风选、水选、造粒生产线,将废弃棚膜转化为再生塑料颗粒,产品已出口中亚市场,形成“农户收集-乡镇储运-企业处置”的闭环网络。

3. 功能拓展:从“覆盖物”到“智能外衣”

大棚膜的功能正从单一覆盖向智能化、多功能化演进。山东淄博华海公司研发的石墨烯改性棚膜,可自动调节透光率和温度,同时释放有机质培肥土壤,使番茄产量提升30%,农药使用量减少50%。此外,针对药用植物、沙漠农业等特殊场景,企业开发出防紫外线、抗菌棚膜及抗风沙、高透光大棚,使药材有效成分含量提升15%,沙漠作物存活率从40%提升至85%。

政策协同:从“末端治理”到“全链条管控”

1. 顶层设计:构建长效治理机制

国家将农膜回收纳入《循环经济促进法》,明确“十四五”末回收率达85%的目标,并通过《农用薄膜管理办法》建立全链条监管体系。农业农村部、财政部联合印发《地膜科学使用回收试点工作通知》,要求以主要覆膜区域为重点,推广加厚高强度地膜和全生物降解膜。例如,鄂托克旗明确推广标准,要求加厚地膜拉伸负荷不低于2.2N、断裂标称应变不低于300%,全生物降解膜有机成分需达51%以上。

2. 财政激励:调动多方参与积极性

中央财政通过专项补贴降低农户使用成本:加厚地膜每亩补贴30元,全生物降解膜补贴60元。地方层面,新疆对回收企业给予每吨1000元处置补贴,甘肃回收率达81.72%;山东济源建立“棚膜银行”,农户存入废弃棚膜可兑换有机肥;河南滑县推出“棚膜租赁服务”,既降低农户成本,又确保回收率。2025年,全国棚膜回收量突破100万吨,资源化利用率超70%。

3. 监管执法:压实主体责任

政策通过“黑名单”制度和执法检查强化约束。生产、销售不符合标准的企业将被纳入“黑名单”,农业农村部联合市场监管部门开展塑料污染治理专项行动,严厉打击违规行为。例如,江苏省宿迁市曾开出首张“未按规定回收农膜”罚单,西宁市通过“企业回收、农户参与、政府监管”模式,使残膜回收利用率提升至90%。

双轮驱动的成效与启示

1. 生态效益:终结“白色污染”

技术突破与政策协同使大棚膜治理从“末端焚烧填埋”转向“源头减量-过程控制-末端利用”的全链条治理。2025年,全国农田白色污染问题基本得到解决,土壤健康水平显著提升,为农业可持续发展奠定基础。

2. 经济效益:催生绿色增长点

降解棚膜的推广带动纳米材料、生物制剂等上下游产业发展,形成百亿级产业集群。海南琼中绿色产业园的再生塑料颗粒供不应求,产品远销东南亚;山东寿光通过降解棚膜生产线,推动产业集群升级。

3. 模式创新:提供全球治理方案

中国探索的“技术+政策”双轮驱动模式,为全球农业绿色转型提供了可复制的解决方案。

结语

从“白色革命”到绿色转型,中国大棚膜的变革之路印证了一个真理:唯有科技创新与制度创新双轮驱动,才能实现经济发展与生态保护的共赢。当最后一片传统棚膜退出历史舞台,我们迎来的不仅是清澈的河流和肥沃的土地,更是一个可持续发展的绿色未来。