|

|

|

|

[时间:2025-09-21 17:13:22] [点击:2] [分类:公司新闻]

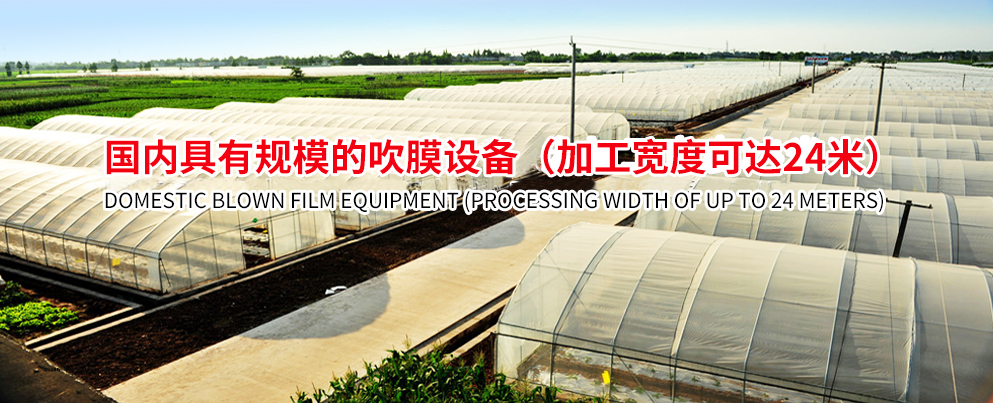

在热带地区,高温多雨的气候条件既是农业生产的天然优势,也是土壤养分流失、病虫害频发的挑战。然而,一片看似普通的大棚膜,正通过技术创新与产业链重构,将“白色污染”转化为“绿色财富”,为热带农业注入可持续增长的新动能。从新疆到海南,从田间地头到国际市场,大棚膜回收产业正以“生态修复—资源再生—经济增值”的闭环模式,书写着热带农业绿色转型的生动实践。

一、从“污染源”到“资源库”:大棚膜回收的生态价值重构

1. 破解土壤退化难题

热带地区因高温高湿加速了传统大棚膜的降解,残留碎片在土壤中形成物理阻隔层,导致土壤孔隙度下降、微生物活性降低。例如,海南三亚的芒果种植区曾因长期使用超薄地膜,土壤板结率高达40%,作物减产20%以上。通过推广加厚高强度地膜和全生物降解膜,配合机械化回收技术,三亚市2024年地膜残留量较2020年下降65%,土壤有机质含量提升12%,芒果产量恢复至历史峰值。

2. 构建循环经济闭环

新疆沙湾市的实践为热带地区提供了可复制的模板。当地投资3400万元建设的5000吨级大棚膜回收基地,通过“风选—水选—造粒”工艺,将残膜转化为塑料颗粒,再加工为滴灌带、育苗盘等农资产品。该模式实现“农田—工厂—农田”的闭环循环,每吨残膜可减少原油消耗1.2吨,降低碳排放3.5吨。海南儋州市借鉴此经验,引入智能分拣设备,将回收效率提升至90%,2024年处理残膜1.2万吨,相当于保护15万亩耕地免受污染。

二、技术赋能:从“低端回收”到“高值利用”的跨越

1. 机械化回收网络的全域覆盖

热带地区作物种植密度高、地形复杂,传统人工回收成本高、效率低。龙口市创新的“镇级统筹—村级收集—市级处理”模式,通过改装农业机械实现残膜与作物根系的自动分离。在海南乐东县,搭载AI视觉系统的残膜捡拾机可识别0.5厘米以上的碎片,回收率达98%,较人工提升40个百分点。

2. 深加工技术的价值跃升

大棚膜回收的利润空间取决于再生产品的附加值。烟台龙口市与盛达塑料科技合作,将废旧地膜加工为高强度塑料颗粒,用于生产海洋养殖网箱,产品出口东南亚市场,单价提升至8000元/吨,较初级回收利润增长5倍。新疆宝天塑业则通过“熔融—拉丝—编织”工艺,将残膜转化为防汛沙袋,年产值突破2亿元,形成“生态应急物资”的新赛道。

3. 生物降解技术的突破性应用

针对热带地区高温加速降解的需求,科研机构开发出PBAT/PLA共混降解膜,可在180天内完全分解为水和二氧化碳。海南三亚市2024年推广该技术后,芒果种植区地膜回收率从60%提升至95%,农药使用量减少30%,产品通过欧盟有机认证,出口单价提高25%。

三、政策驱动:从“单点突破”到“全链共赢”的制度创新

1. 财政补贴的杠杆效应

中央和地方政府通过“以奖代补”政策激发市场活力。新疆对加厚地膜每亩补贴30元,全生物降解膜补贴60元,带动企业投资12亿元建设回收基地。海南省实施“地膜回收保证金制度”,农户按每亩50元缴纳保证金,回收后全额返还并额外奖励20元,2024年全省地膜回收率达89%,较政策实施前提升32个百分点。

2. 标准体系的规范引领

农业农村部发布的《农用薄膜管理办法》明确,禁止生产、销售厚度低于0.01毫米的地膜。海南省配套出台《热带作物地膜使用技术规范》,要求地膜抗拉强度≥15MPa、透光率≥85%,从源头减少残留。盐都区建立的“村上报—镇统计—第三方核查”台账制度,确保补贴发放精准率达100%。

3. 国际合作的市场拓展

借助“一带一路”倡议,中国大棚膜回收产业正走向全球。新疆宝天塑业与哈萨克斯坦签订年供1万吨再生颗粒的订单,用于生产节水灌溉设备;龙口市的海洋养殖网箱进入越南市场,替代传统木质网箱,使用寿命延长3倍。2024年,中国大棚膜再生产品出口额达4.2亿美元,同比增长35%。

四、社会效益:从“生态账本”到“民生红利”的双向转化

1. 农民增收的绿色通道

大棚膜回收创造了“回收—加工—就业”的增收链条。海南儋州市回收合作社吸纳农村劳动力1200人,人均年收入增加2.4万元;新疆沙湾基地的30个就业岗位中,60%为当地少数民族群众,技术培训使月收入从2000元提升至5000元。

2. 农村人居环境的显著改善

残膜回收消除了田间“白色垃圾”,降低了火灾风险和水体污染。龙口市通过“反光膜专项整治”,使果园周边河流COD浓度下降40%,空气质量优良天数增加25天。三亚市结合美丽乡村建设,将回收站点打造为环保教育基地,年接待游客超10万人次。

3. 农业竞争力的系统性提升

绿色转型使中国热带农产品在国际市场获得溢价。海南芒果通过地膜回收和有机种植认证,出口欧盟单价提高至每公斤12美元,较传统产品溢价60%;新疆再生颗粒生产的节水设备,帮助中亚农户节水50%,推动中国农业技术标准“走出去”。

五、未来展望:热带农业绿色转型的三大趋势

智能化升级:5G+物联网技术将实现残膜回收的实时监控与智能调度,预计2030年机械化回收率突破95%。

材料革命:石墨烯改性地膜、光降解地膜等新材料将进一步降低回收成本,推动全行业普及。

全球价值链重构:中国将主导制定大棚膜回收国际标准,输出“技术+装备+模式”的一揽子解决方案。

从新疆的戈壁滩到海南的橡胶林,一片大棚膜的“绿色之旅”印证了循环经济的无限可能。当生态保护与经济发展不再是非此即彼的选择,热带农业正以创新为笔,书写着“点膜成金”的新传奇。