|

|

|

|

[时间:2025-09-07 17:45:22] [点击:20] [分类:公司新闻]

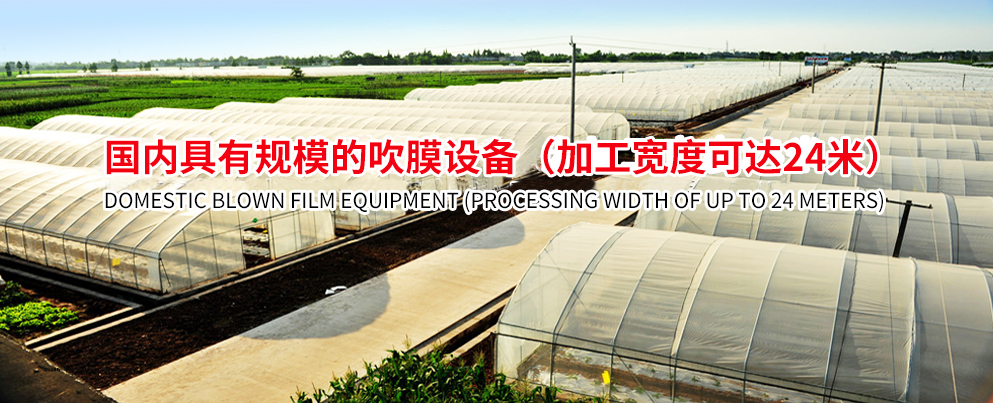

在广袤的田野上,一栋栋银白色的大棚如星辰般点缀其间,它们不仅是农民增收致富的“聚宝盆”,更是撬动千亿农业经济的“金钥匙”。从西北干旱山区到东北黑土地,从江南水乡到云贵高原,大棚膜技术的普及正深刻改变着中国农业的面貌,推动着传统农业向现代农业的转型升级。

一、技术革新:从“靠天吃饭”到“人定胜天”

大棚膜技术的核心在于通过覆盖地膜或棚膜,调节土壤温度、湿度和光照条件,为作物生长创造适宜的小气候环境。这一技术的推广,彻底打破了“靠天吃饭”的被动局面,让农业生产从“经验驱动”转向“技术驱动”。

以青海民和县为例,该县地处黄河、湟水谷地,但六成以上耕地位于干旱山区,粮食产量长期低迷。2008年,全膜双垄栽培技术的成功推广,让这片土地焕发出勃勃生机。通过覆盖地膜,土壤水分蒸发量减少60%以上,雨水利用率提高30%,玉米亩均产量从200公斤跃升至600公斤以上。截至2019年,民和县全膜玉米种植面积稳定在20000公顷,年总产量达14.45万吨,粮食安全得到根本保障。

技术革新不仅体现在产量提升上,更体现在作物品质的优化上。在吉林四平市,大棚膜技术被广泛应用于九月青豆角、葡萄等经济作物种植。通过控温技术,大棚内昼夜温差可达20℃,葡萄甜度更高、口感更好,阳光玫瑰、藤稔等品种成为市场抢手货,远销沈阳、哈尔滨、长春、上海等多个城市。

二、产业升级:从“单一种植”到“全链发展”

大棚膜技术的普及,推动了农业产业结构的优化升级,催生了“种植-加工-销售”一体化全产业链发展模式。在吉林伊通满族自治县伊美生态园,大棚膜技术不仅用于樱桃、油桃等水果种植,还延伸至休闲采摘、旅游观光、满族餐饮等领域,形成了特色果蔬栽培、农事体验、民俗文化于一体的农旅融合新业态。每到旺季,园区日均接待游客超千人次,带动周边农户共同致富。

在青海民和县,大棚膜技术还与畜牧业发展深度融合。全膜玉米种植产生的90万吨秸秆,成为养殖业的重要饲料来源。当地通过发展“农牧联动、草畜结合”家庭式小循环模式,培育养殖大户1517家,建成家庭牧场5829家,户均年增收6000元以上。这种“种植+养殖+加工”的全产业链模式,不仅提高了资源利用效率,更增强了农业抗风险能力。

三、品牌塑造:从“无名小卒”到“市场明星”

在市场竞争日益激烈的今天,品牌已成为农产品溢价的核心要素。大棚膜技术的普及,为农产品品质提升提供了技术保障,也为品牌塑造奠定了坚实基础。

吉林四平市通过打造“四平玉米”“平地生香”等区域公用品牌,将优质农产品推向全国市场。在农产品展销会上,“四平农产品”凭借品质优势,赢得一致好评,品牌效应持续扩大。同时,当地还积极组织农户参加“双百共建”专家云讲堂、线上技术答疑等活动,提升农户品牌意识,推动农产品从“量”的扩张向“质”的提升转变。

在青海民和县,全膜玉米种植户通过标准化生产、品牌化营销,将普通玉米打造成“绿色食品”“有机农产品”,产品附加值显著提升。一些种植大户还通过电商平台,将玉米销往全国各地,实现了从“田间地头”到“餐桌舌尖”的无缝对接。

四、绿色发展:从“高耗低效”到“生态友好”

大棚膜技术的推广,不仅带来了经济效益,更推动了农业绿色发展。在吉林四平市,大棚膜技术被广泛应用于节水灌溉、测土配方施肥等领域,减少了化肥农药使用量,降低了农业面源污染。同时,大棚膜的可回收利用特性,也有效减少了塑料废弃物对环境的破坏。

在青海民和县,全膜玉米种植通过秸秆还田、绿肥种植等措施,改善了土壤结构,提高了土壤肥力,实现了“用地养地结合”。这种生态友好的种植模式,不仅保障了粮食安全,更促进了农业可持续发展。

五、未来展望:从“千亿规模”到“万亿蓝海”

随着大棚膜技术的不断成熟和普及,其应用领域正从经济作物向粮食作物拓展,从设施农业向露天农业延伸。据统计,全国大棚膜年需求量已超过200万吨,市场规模突破千亿元。未来,随着物联网、大数据、人工智能等技术的融合应用,大棚膜技术将向智能化、精准化方向升级,为农业高质量发展注入新动能。

同时,大棚膜技术还将与乡村旅游、健康养生等产业深度融合,催生更多新业态、新模式。在吉林伊通满族自治县伊美生态园,游客不仅可以采摘新鲜水果,还可以体验满族文化、品尝农家美食,享受田园生活的乐趣。这种“农业+旅游+文化”的融合发展模式,将成为未来农业经济的新增长点。

银膜覆田,金果满仓。大棚膜技术正以“四两拨千斤”的力量,撬动着千亿农业经济的蓬勃发展。在这片充满希望的田野上,一幅产业兴、农民富、乡村美的画卷正徐徐展开。