|

|

|

|

[时间:2025-06-28 10:52:39] [点击:181] [分类:公司新闻]

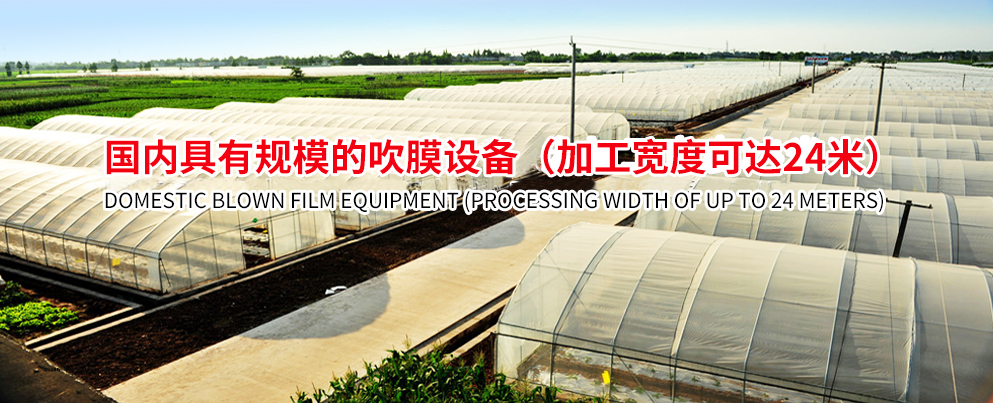

在山东寿光的蔬菜大棚里,一株株莴笋在恒温恒湿的环境中茁壮生长,从播种到收获仅需52天,一年可完成七轮种植。这种由塑料膜构建的“农业工厂”,不仅让中国蔬果年产量突破7亿吨,更支撑起全球40%的蔬果消费市场。从北疆牧场的智能养殖场到南海渔场的深海养殖网箱,从盐碱地改良的“新粮仓”到城市社区的“微菜园”,一块块塑料薄膜正以科技之力重塑中国农业的生态链,守护着14亿人“从吃饱到吃好”的饮食升级。

一、塑料革命:从“靠天吃饭”到“人定胜天”

中国农业的塑料应用史,是一部与自然博弈的智慧史。20世纪80年代,寿光农民用竹竿和塑料膜搭建起第一代冬暖式大棚,将北方冬季蔬菜供应期从3个月延长至8个月。如今,第五代智能大棚已实现全环境智能调控:通过顶部的透光膜调节光照强度,侧面的通风膜控制温湿度,地膜覆盖保持土壤水分,滴灌带与塑料营养钵精准输送水肥。河南南阳的智能化养猪场中,机器人通过气体检测传感器实时监测猪舍氨气浓度,自动调节通风膜开合角度;内蒙古草原的牛羊肉主产区,牧民用可降解塑料围栏划定轮牧区,既保护草场生态,又实现“以草定畜”的精准养殖。

这种“塑料+科技”的组合拳,让中国农业突破了地理限制。在盐碱地占比达15%的东北平原,科学家研发出耐盐碱塑料薄膜,通过覆盖地表抑制盐分上升,使昔日“白花花”的盐碱地变成“绿油油”的稻田。在新疆塔克拉玛干沙漠边缘,三层复合塑料膜构建起“沙漠温室”,利用昼夜温差大、光照充足的优势,种植出糖分含量达18%的沙漠番茄,年产量占全国市场的12%。

二、餐桌升级:从“粮袋子”到“全链条”

大棚膜不仅改变了生产方式,更重塑了14亿人的饮食结构。2024年中央一号文件提出的“大食物观”,在塑料科技的支撑下加速落地:

肉类供应:北京顺义的白羽肉鸡育种基地,科学家用27轮选育打破国外种源垄断,配合塑料保温棚实现全年无间断育雏,使中国禽肉年产量突破2500万吨,占全球总量的38%。

水产养殖:南海渔场的深海养殖网箱采用高强度塑料浮体,可抵御12级台风,使大黄鱼、石斑鱼等名贵鱼种的年产量从2010年的50万吨增至2025年的200万吨。

果蔬消费:山东寿光的智能大棚通过调节塑料膜透光率,使草莓的糖分积累期延长20天,维生素C含量提升15%;云南元谋的塑料遮阳网大棚,让葡萄提前45天上市,价格较普通葡萄高出3倍。

这种“全链条”升级,让中国人的餐桌从“填饱肚子”转向“营养均衡”。数据显示,2025年中国居民人均每日摄入的蔬菜、水果、肉类分别为500克、200克和120克,较2010年分别增长30%、50%和25%,而粮食消费占比从55%降至40%。

三、健康警钟:塑料的双刃剑效应

然而,塑料的过度使用也带来隐忧。世界环境日发布的报告显示,中国每年消耗的外卖塑料包装可绕地球300圈,其中60%的塑料袋、塑料盒在自然环境中降解需200年以上。更严峻的是,塑料分解产生的微塑料(直径小于5毫米)已渗透至食物链:

饮用水:全国76%的自来水样本检测出微塑料,平均每升含4.4个颗粒;

农产品:大棚土壤中微塑料含量是露天农田的3倍,通过根系吸收进入蔬菜;

人体摄入:每人每周平均摄入约5克微塑料,相当于一张信用卡的重量。

面对这一挑战,中国正从“源头减量”和“技术替代”双管齐下:

政策层面:2025年起,全国范围内禁止使用不可降解塑料袋、塑料餐具,推广可循环快递箱;

技术层面:中科院研发的“生物基塑料”以玉米淀粉为原料,6个月内可完全降解;浙江大学团队开发的“石墨烯塑料膜”通过光催化作用,在阳光下48小时即可分解;

消费层面:上海、深圳等城市试点“塑料积分制”,市民自带购物袋可兑换积分,兑换商品包括有机蔬菜、环保餐具等。

四、未来图景:科技与传统的共生

在河南南阳的智能化养殖场,猪舍顶部覆盖着光伏发电塑料膜,既调节温度又产生清洁能源;在内蒙古草原,牧民用GPS定位的塑料电子围栏实现“云放牧”,减少人工巡逻的碳排放;在城市社区,“垂直农场”将塑料种植槽叠放至10层,单位面积产量是传统农田的20倍。

这些创新背后,是中国农业“向科技要产量、向生态要质量”的转型逻辑。正如农业农村部部长唐仁健所言:“保障14亿人到点开饭,既要端稳‘粮袋子’,也要端好‘菜篮子’‘果盘子’,更要守护‘健康盘子’。”从塑料膜下的农业革命,到微塑料治理的绿色行动,中国正用科技与智慧的双重力量,书写着“民以食为天”的新篇章。

当清晨的阳光穿透寿光大棚的塑料膜,照在嫩绿的菜叶上;当深夜的灯光映亮南阳养殖场的监控屏,显示着猪宝宝的健康数据;当每个家庭的餐桌上摆满来自全国各地的时令果蔬,我们看到的不仅是塑料科技的力量,更是一个文明古国对“食为政首”的千年坚守。这块薄薄的塑料膜,承载的不仅是14亿人的口腹之欲,更是一个民族对美好生活的永恒追求。