|

|

|

|

[时间:2025-10-30 08:52:12] [点击:366] [分类:公司新闻]

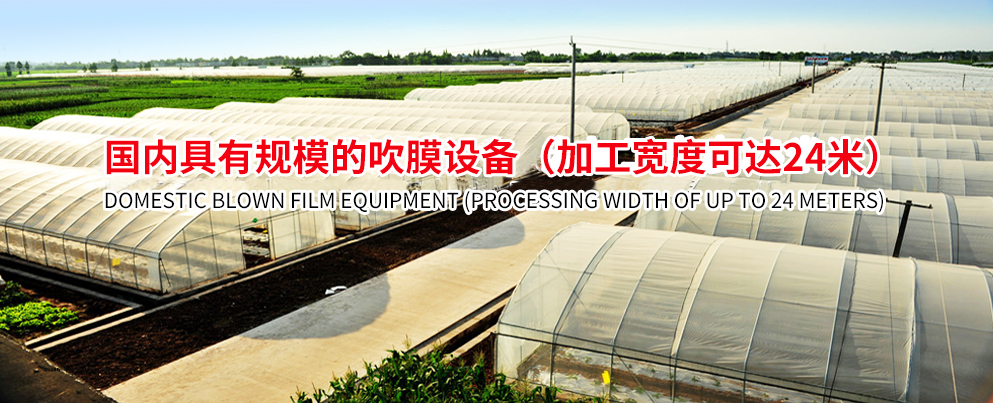

在海南三亚的零碳大棚示范基地,一片片泛着微光的大棚膜正编织着农业的未来图景。这些看似普通的薄膜,实则是光合作用2.0时代的核心载体——它们不仅将太阳能转化为清洁能源,更通过材料科学的突破重构了作物生长的微环境,甚至催生出“棚膜-能源-种植-餐饮”的闭环生态链。当棚膜从单一覆盖材料进化为“微型生态工厂”,人类与自然的关系正被重新定义。

一、棚膜革命:从被动覆盖到主动生产

传统棚膜的功能局限于保温透光,而新一代智能棚膜已实现“光-温-水-气-肥”五维调控。在山东寿光的第五代智能大棚中,棚膜嵌入光传感器、温湿度传感器和CO₂传感器,通过物联网平台自动调节透光率、通风量和灌溉量。例如,当光照强度超过作物需求时,棚膜表面的光敏涂层会将紫外线转化为红光和蓝光,使光合效率提升15%;当夜间温度下降时,棚膜中的相变储能材料会释放白天储存的热量,维持棚内温度稳定。

更激进的创新来自荷兰瓦赫宁根大学实验室:科学家正在研发“光合作用增强膜”,通过在棚膜表面沉积光敏催化剂,将原本被浪费的紫外线转化为作物可利用的光波段。这种技术可使番茄的维生素C含量提升20%,草莓的糖度增加15%,同时减少30%的化肥使用量。

二、能源共生:棚膜成为清洁电力生产者

棚膜的能源革命正在颠覆“农业耗能”的固有认知。海南三亚的零碳大棚项目,通过在棚膜表面沉积光伏涂层,实现了“发电-种植”一体化:每平方米棚膜年发电量达120度,可满足棚内照明、灌溉和温控需求,剩余电力并入电网,使大棚从能源消费者转变为生产者。更令人惊叹的是,棚膜降解产生的有机质被用于培育食用菌,形成“棚膜-能源-种植-养殖”的闭环生态链——光伏发电驱动水肥一体化系统,菌渣还田提升土壤肥力,整个过程零碳排放。

这种模式的经济价值已得到验证:广西百色市的“光伏智慧农业大棚”项目,采用双面双玻光伏组件,既保证作物光照需求,又实现年发电280万度,替代燃煤120吨,减排CO₂ 2184吨,同时通过出售绿色电力获得额外收益126万元。

三、生态重构:棚膜下的生物多样性实验

零碳大棚的终极目标不仅是增产,更是构建微型生态系统。在三亚试验田,光伏板间距被设计为1.5米,既保证发电效率,又为小型鸟类提供栖息空间;棚膜下方种植的波斯菊和紫云英,吸引了蜜蜂、蝴蝶等传粉昆虫,形成“光伏板-作物-昆虫-鸟类”的垂直生态链。数据显示,该模式使农药使用量下降65%,而传粉昆虫数量增加4倍,两栖动物物种丰富度较传统农田提高2.3倍。

更深入的生态创新来自土壤层面:农安县前岗乡的蓄热节能日光温室,采用专利隔湿透光保温被与智慧控制系统,维持土壤温度18-25℃、湿度60%-70%。这种环境使放线菌、固氮菌等有益微生物数量激增3倍,形成稳定的土壤食物网,连作障碍发生率下降70%,土壤有机质含量年均提升0.8%。

四、餐桌革命:从田间到舌尖的零距离体验

棚膜革命的涟漪正扩散至消费端,催生出“大地餐桌”这一新业态。在乡野田间、草地花海中,以户外餐桌为媒介、生态食材为纽带的餐饮模式迅速走红。例如,威海临港区的未来农业体验中心,游客可品尝到光伏大棚内种植的有机草莓、菌菇,搭配光伏板下养殖的鲫鱼制成的鱼汤,所有食材从采摘到上桌不超过2小时。这种模式不仅客单价高达300元/人,更通过“每周主题定制”“私人活动承办”等方式,将农业体验转化为高端生活方式。

更深层的变革在于饮食结构的优化。随着棚膜技术提升作物营养密度,未来餐桌将呈现“高营养密度、低资源消耗”的特征。例如,通过合成生物学改良的棚膜,可调节作物中类胡萝卜素、花青素等活性物质的合成,使每千卡食物的营养密度提升40%,满足消费者对健康饮食的需求。

五、未来图景:光合文明2.0的全球范式

棚膜革命的终极形态,是构建“光合文明2.0”的全球标准。技术层面,光储直柔系统将使大棚能源自给率达120%,生物合成工厂可在棚内直接将CO₂转化为淀粉;模式层面,标准化模块设计将降低推广成本60%,碳金融工具(如光伏农业绿证)将使每千瓦时清洁电力产生0.3元碳收益;生态层面,生物廊道建设将连接零碳大棚集群,促进物种基因交流,形成跨区域的生态网络。

当棚膜开始生产清洁能源,当大棚成为生物多样性的诺亚方舟,人类正以科技之力重写土地的叙事。这场革命不仅解决了能源短缺与生态退化的双重危机,更证明了一个真理:最高效的农业,必然是最尊重生命的农业;最清洁的能源,必然是最与自然共生的能源。在光合文明2.0的时代,每一片棚膜都是一颗跳动的绿色心脏,泵动着人类与自然和谐共生的永恒脉搏。